|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La sélection (suite) : témoignage d'Elie Wiesel, La nuit, p. 63-65.

« Non loin de nous, des détenus travaillaient. Les uns creusaient des trous, les 'autres transportaient du sable. Aucun d'eux ne nous jetait un regard. Nous étions des arbres desséchés au cœur d'un désert. Derrière moi, des gens parlaient. Je n'avais aucune envie d'écouter ce qu'ils disaient, de savoir qui parlait et de quoi ils parlaient.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Personne n'osait élever la voix, bien qu'il n'y eut pas de surveillant près de nous. On chuchotait. Peut-être était-ce à cause de l'épaisse fumée qui empoisonnait l'air et prenait à la gorge…

On nous fit entrer dans une nouvelle baraque, dans le camp des gitans, en rangs par cinq.

- Et qu'on ne bouge plus !

Il n'y avait pas de plancher. Un toit et quatre murs. Les pieds s'enfonçaient dans la boue (...) Le silence soudain s'appesantit. Un officier SS était entré et, avec lui, l'odeur de l'ange de la mort. Nos regards s'accrochaient à ses lèvres charnues. Du milieu de la baraque, il nous harangua :

- Vous vous trouvez dans un camp de concentration. A Auschwitz…

Une pause. Il observait l'effet qu'avaient produit ses paroles. Son visage est resté dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Un homme grand, la trentaine, le crime inscrit sur son front et dans ses pupilles. Il nous dévisageait comme une bande de chiens lépreux s'accrochant à la vie.

- Souvenez-vous en, poursuivit-il. Souvenez-vous en toujours, gravez le dans votre mémoire. Vous êtes à Auschwitz. Et Auschwitz n'est pas une maison de convalescence. C'est un camp de concentration. Ici, vous devez travailler. Sinon, vous irez droit à la cheminée. Au crématoire. Travailler ou le crématoire : le choix est entre vos mains.

Nous avions déjà beaucoup vécu cette nuit, nous croyions que plus rien ne pouvait nous effrayer encore. Mais ces paroles sèches nous firent frissonner. Le mot "cheminée" n'était pas ici vide de sens : il flottait dans l'air, mêlé à la fumée. C'était peut-être le seul mot qui eût ici un sens réel. »

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

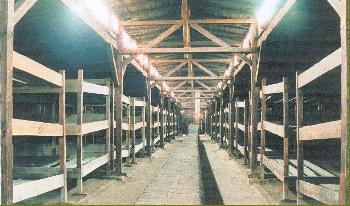

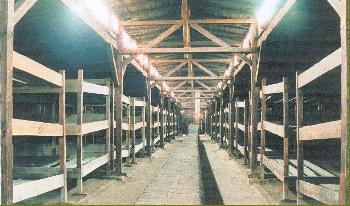

Vue extérieure et intérieure des baraques d'Auschwitz.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3) La vie dans le camp :

Une fois arrivés, les prisonniers étaient séparés en deux groupes : ceux capables à travailler et ceux incapables de travailler (femmes, enfants, malades…). Ils étaient ensuite dirigés vers des dortoirs, ou plutôt des abris, où résidaient les détenus.

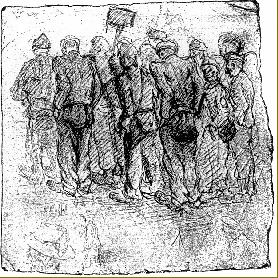

Dès le matin, ils étaient réunis sur la place principale par groupe de 100 personnes et devaient se tenir debout pendant l'appel, celui-ci pouvant durer des heures. Ensuite, vers 5 heures du matin, les hommes partaient travailler avec leur chef dans les usines construites à cet effet. Ils revenaient aux alentours de 11 heures, épuisés par le travail et le voyage, ils prenaient leur repas, composé d'un bol de liquide noirâtre et d'un morceau de pain.

Les vols étaient courants pour survivre. Le camp était constamment surveillé par les gardes qui n'hésitaient pas à user de la violence pour maintenir un calme artificiel. Lorsqu'ils étaient malades, les détenus étaient envoyés à « l'infirmerie » ou les médecin se livrait à des expériences sur des maladies. Une fois les expériences finies les prisonniers en mouraient.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4) Les morts vivants :

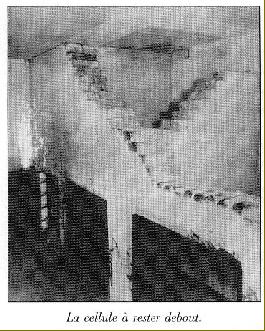

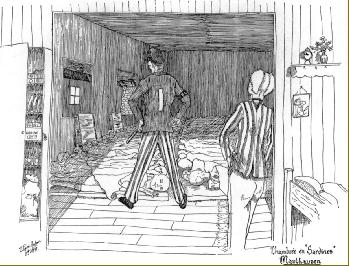

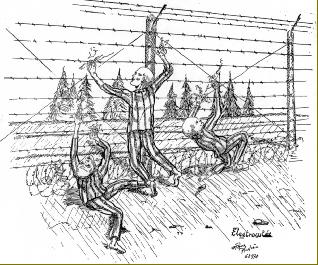

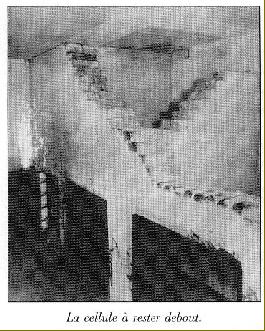

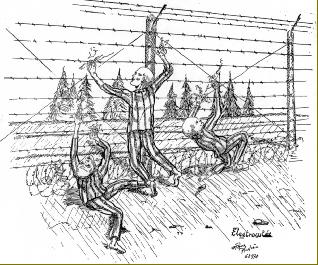

Les prisonniers capables de travailler étaient logés dans des baraquements à différents endroits du camp. Ils dormaient dans des couchettes superposées. Il n'y avait pas de chauffage, peu de nourriture. Il manquait de toilettes et d'installations sanitaires, ce qui favorisait la dysenterie et la typhoïde. Il y avait beaucoup de punitions. Pour n'importe quelles raisons, les détenus étaient battus, fouettés et même parfois exécutés devant les autres. La nuit parfois les nazis faisaient des appels et des inspections, les prisonniers devaient rester debout durant des heures dans le froid. Il y avait des prisonniers qui partageaient la même couchette et la même couverture. Les soldats les torturaient pour qu'ils dénoncent leurs camarades. Certaines punitions consistaient à être attaché par des lanières pour rester en position debout jusqu'à épuisement. Il y avait des prisonniers qui se suicidaient en se jetant sur les barbelés électriques.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

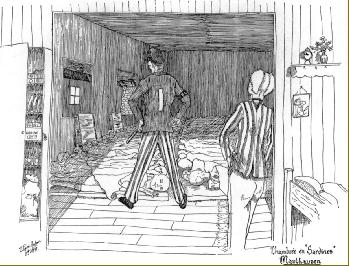

Gravures de Daniel Piquet-Audrain.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Témoignage de Primo Lévi - Si c'est un homme, p. 95.

Les "Musulmans", les hommes en voie de désintégration, ceux-là ne valent même pas la peine qu'on leur adresse la parole, puisqu'on sait d'avance qu'ils commenceraient à se plaindre et à parler de ce qu'ils mangeaient quand ils étaient chez eux. Inutile, à plus forte raison, de s'en faire des amis : ils ne connaissent personne d'important au camp, ils ne mangent rien en dehors de leur ration, ne travaillent pas dans des commandos intéressants et n'ont aucun moyen secret de s'organiser. Enfin, on sait qu'ils sont là de passage et que d'ici quelques semaines il ne restera d'eux qu'une poignée de cendres dans un des champs voisins et un numéro matricule coché dans un registre. Bien qu'ils soient ballottés et confondus sans répit dans l'immense foule de leurs semblables, ils souffrent et avancent dans une solitude intérieure absolue et c'est encore en solitaire qu'ils meurent ou disparaissent, sans laisser de trace dans la mémoire de personne. »

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

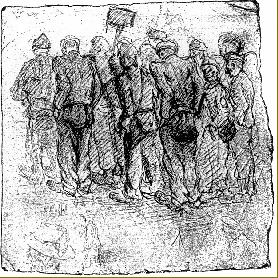

Sur la place d'appel,

Gravure de Daniel Piquet-Audrain.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Celui qui ne sait pas devenir Organisator, Kombinator, Prominent (farouche éloquence des mots!) devient inévitablement un "Musulman". Dans la vie, il existe une troisième voie, c'est même la plus courante; au camp de concentration, il n'existe pas de troisième voie. Le plus simple est de succomber : il suffit d'exécuter tous les ordres qu'on reçoit, de ne manger que sa ration et de respecter la discipline au travail et au camp. L'expérience prouve qu'à ce rythme on résiste rarement plus de trois mois. Tous les "Musulmans" qui finissent à la chambre à gaz ont la même histoire, ou plutôt ils n'ont pas d'histoire du tout : ils ont suivi la pente jusqu'au bout, naturellement, comme le ruisseau va à la mer. Dès leur arrivée au camp, par incapacité foncière, par malchance, ou à la suite d'un accident banal, ils ont été terrassés avant même d'avoir pu s'adapter. Ils sont pris de vitesse : lorsqu'ils commencent à apprendre l'allemand et à distinguer quelque chose dans l'infernal enchevêtrement de lois et d'interdits, leur corps est déjà miné, et plus rien désormais ne saurait les sauver de la sélection ou de la mort par faiblesse. Leur vie est courte mais leur nombre infini. Ce sont eux, les « Musulmans », les damnés, le nerf du camp ; eux, la masse continuellement renouvelée et toujours identique, des non-hommes en qui l'étincelle divine s'est éteinte, et qui marchent et peinent en silence, trop vides déjà pour souffrir vraiment. On hésite à les appeler des vivants : on hésite à appeler mort une mort qu'ils ne craignent pas parce qu'ils sont trop épuisés pour la comprendre. Ils peuplent ma mémoire de leur présence sans visage (…)

Primo Lévi, Si c'est un homme, p. 96-97.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|